八朝烟雨浸润,千年文脉传承。开封,这座镌刻着北宋风华的古都,将宫廷雅韵与市井生机熔铸为文化基因。而今,在开封市工艺美术学会匠人们的指尖,汤氏古琴的泠泠七弦、宋代漆器的幽光内蕴、绒花的丝缕荣华、手鞠球的经纬祝福、大宋皮影的光影传奇,正从沉睡千年的历史长卷中苏醒,以创造性转化激活文明密码,用创新性发展搭建古今桥梁,在守正与革新的交响中,奏响中华优秀传统文化永续传承的时代强音。

器物传声:千年雅韵的当代回响

在开封工艺美术的殿堂里,汤氏古琴的清泠弦音,最能拨动历史深处的心弦。踏入第四代传承人汤红伟的工作室,时光仿佛凝滞。刨花如雪,散落案头。他俯身轻抚一块老桐木面板,指尖描摹着木纹的细微起伏,如同聆听一位沉默千年的智者低语。

“斫琴之道,首在选材,贵在养心。”低语间,空气中弥漫着鹿角霜与生漆混合的独特气息。汤氏古琴的传奇,已流淌百年。清末民初,创始人汤金铎师从琴学大师杨宗稷,埋首钻研,奠定基石。第二代汤子云在琴音木屑中成长,稳稳接棒。第三代汤大法,穷尽三十载光阴,遍访典籍名家,终将汤氏古琴的工艺与声学臻于化境,其亲斫的“中国心奥运情琴”被国博珍藏。如今,汤红伟执此薪火,其伏羲式“圆梦断纹琴”同样荣膺国博与孔庙国子监收藏,并斩获顶尖赛事双项高级金奖。他不仅精进技艺,更携古琴走出深闺,在全国二十余城播撒清音,广纳七位弟子。年轻一代的指端,正将这份承载太古遗音的丝桐之韵,深深扎进开封的土壤,让泠泠琴声穿透时光,恒久回响。

与之辉映的,是宋代漆器那内敛深邃的理学光华。宋漆素髹坊季应钦的刻刀,游走于朱漆层叠的胎体,刀尖过处,宋代山水特有的空灵意境与简约风骨,在坚硬的漆面上缓缓流淌、清晰浮现。他复活的,正是宋代漆器“绚烂之极归于平淡”的至高美学。宋人崇尚理学,追求“平淡”之美,在漆器上体现得淋漓尽致。相较于楚漆的狂想、汉漆的浪漫、唐漆的奔放,宋代漆器以优美、理智、自然、深邃的意趣独步天下。尤其一色漆器(素髹),通体一色,不事雕琢,仅凭器型线条的微妙流转与漆质的温润光华,便征服世界,成为后世典范。季应钦的巧思,在于将这些复原的宋代漆器艺术,从博物馆展柜的遥不可及中解放,赋予其茶盘、首饰盒等现代实用之形。当一盏镌刻空灵山水的漆器茶盘置于案头,清茶注入,氤氲热气仿佛唤醒了器物中沉睡的宋时风月,历史的醇厚韵味便这般悄然浸润于日常生活的点滴之间。

指尖乾坤:市井繁华的丝缕绽放

如果说古琴与漆器承载着宋代士大夫的精神高地,那么在开封焕发新生的绒花与手鞠球,则以更为灵动的方式,复现了《东京梦华录》中描绘的烟火人间。宋代绒花那永不凋零的绚烂,正是昔日汴京繁华的生动注脚。

于田迎迎的工作台前,时光被捻作细丝。指尖翻飞间,染色的优质蚕丝细细梳绒,再以铜丝为骨,施展“勾条”“打尖”“传花”等繁复古法。一瓣一瓣,一丝一丝,蓬松的丝线被赋予筋骨与形态。传统的龙凤、牡丹在她手中焕发新彩,灵动的卡通动物、抽象的几何图案也跃然“枝”头。“绒花谐音‘荣华’,是千年不变的吉祥符号。”田迎迎将一枚精巧的绒花胸针别于衣襟,传统纹样与现代设计碰撞出奇妙的火花,“簪于发间是古意,点缀在现代服饰、家居中,便是流动的东方美学。”这穿越时空的丝绒荣华,于快节奏的当下,无声诉说着慢工细作的温度与对美好的虔诚信仰。

同样在方寸间编织乾坤的,是流转千年的宋代手鞠球。手艺人吴书涵的指尖仿佛带有魔法,五彩丝线缠绕穿梭,经纬交织,于小小球体构建出精密繁复的几何世界。“这不仅仅是图案,”她轻转一枚成品,光影在精密网格间跳跃,“这是东方几何美学的密码,是数学与艺术的共舞。”古老的“福禄寿喜”纹样被巧妙融入现代设计,撞色搭配大胆前卫,抽象图形充满张力。昔日的闺阁雅玩,今朝化身为时尚的车载挂件、个性的家居摆件。在指尖旋转中,宋代市井生活的精致趣味与美好祈愿,被完美投射进现代潮流的空间维度。

光影涅槃:牛皮方寸间的时代脉动

夜幕垂落,一方白幕亮起。大宋皮影传承人赵泓铭的工作室,正进行着一场静默的“革命”。他精心操控数字化设备,将那些由上等牛皮历经选皮、制皮、画稿、过稿、雕刻、上色、装订等十余道繁复工序诞生的经典角色——包公的威严、旦角的柔美——逐一扫描、建模,赋予其数字化的灵动生命,蜕变为全新的动态IP形象。但这绝非对传统的取代。

在排练厅,古老的牛皮影人与新生的数字形象正同台共舞。赵泓铭团队创新编排的西游记系列等剧目,借助沉浸式现代光影技术,让千年皮影戏的魅力在当代舞台上迸发出前所未有的震撼力。幕布之后,操纵影人的师傅们,一人控多角,一口述百态,那传承千年的“成教化,助人伦”的文化内核,在声光电的烘托下,不仅未曾褪色,反而愈加直击人心,吸引着无数年轻观众沉醉于这方寸间的光影传奇。赵泓铭的探索,为这项古老艺术注入了跃动的时代脉搏,让千年古城的民间智慧与生活图景,在光与影的共舞中历久弥新。

沃土培新:薪火相传的融合之道

开封工艺美术的复兴,绝非匠人孤军奋战。在开封市社科联牵头构建的“四方联动”模式推动下,整合学术研究、市场渠道与金融资本,为传统工艺构建起“研究-创新-转化”全周期服务体系。开封市工艺美术学会作为核心引擎,通过搭建多元平台,构建起传统工艺传承创新的生态沃土。

学会深耕产业,以平台化思维激活资源聚合效应。举办高端工艺美术展览,集中展示汤氏古琴、宋代漆器、绒花等非遗技艺的当代创新成果;组织行业竞赛激发匠心,开展学术研讨推动技艺突破,全方位营造浓厚的宋韵艺术氛围,让传统工艺在传承与创新中迸发蓬勃活力。

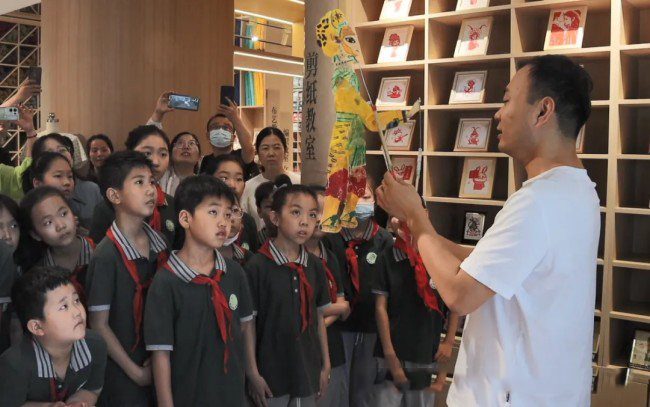

人才培育领域,学会与本地多所高校(如文化与传播学院、艺术设计学院、工艺美术学院)及非遗研究机构紧密携手,建立起坚实的产学研基地,推动学院派前沿理论与传统工艺实践深度融合。青年学子在非遗传承人指导下,亲身体验古琴斫制、大漆髹饰等传统技艺,既传承工匠精神,又注入创新思维,为行业培育源源不断的新生力量,确保宋文化基因永续流淌。

面向未来,学会将以宋文化为魂,聚焦“工艺美术+”融合创新,依托沉浸式体验园和数字技术,构建传统工艺的新型展示与传播空间。持续挖掘传统工艺的时代价值,推动其与现代产业深度融合,为开封文化产业高质量发展注入强劲动能,在新时代续写文化传承发展的璀璨华章。

千年宋韵,从未远去。它沉淀于开封的砖瓦街巷,更在匠人的指尖不断新生。开封市工艺美术学会与无数坚守的匠人,正以器物承载汴梁最深厚的文化基因,驶向未来。这不仅是古老技艺的复兴,更是宋文化中追求极致、崇尚理性、热爱生活、勇于创新的精神在当代的璀璨绽放。触摸这些器物,聆听穿越时空的琴音,欣赏光影流转的皮影,人们所感知的,正是那永续流淌、生生不息的大宋风华。

来源: 2025年6月24日开封日报